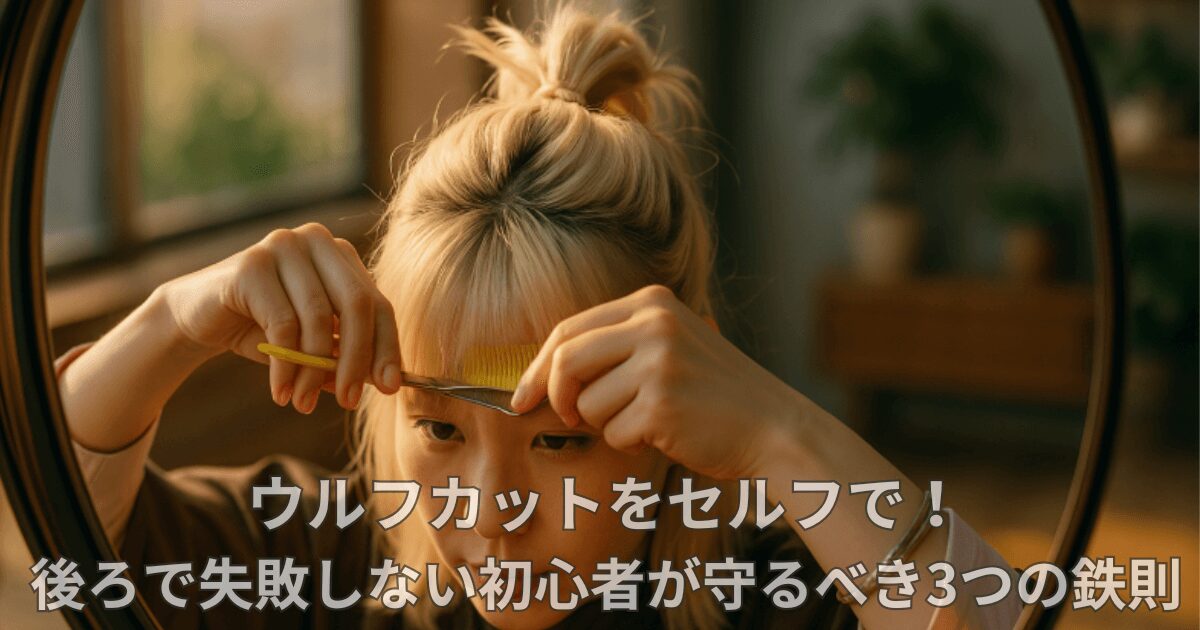

ウルフカットは軽やかな動きと自然なくびれシルエットが魅力の人気ヘアスタイルです。流行の理由は、顔まわりに程よいレイヤーを入れることで小顔効果が生まれ、後ろ姿まで立体的に見える点にあります。そんなウルフカットを自宅で再現したいと考える方が増えていますが、セルフで行う場合は、いくつかのコツと手順を理解しておくことが大切です。ここでは、ウルフカットをセルフでやる前に知っておきたいことから、実際のカット手順までを順を追って紹介します。

- 後ろを安全に切るための鏡配置と姿勢

- ブロッキングと道具選びの最適解

- レイヤー角度とガイドの作り方

- 仕上げのスタイリングまでの流れ

本記事ではウルフカット セルフ 後ろをテーマに失敗を防ぐための具体的な方法を解説していきます。最後にまとめとして、カットの流れと要点を整理し、自宅でもサロン級の仕上がりを実現できるようサポートします。

後ろが見えなくてもOK!セルフでできるウルフカットガイド

- ウルフカットとは 流行の理由と基本スタイル

- ウルフカットをセルフでやる前に知っておきたいこと

- ウルフカットが似合う人 似合わない人の特徴

- セルフカットの基本準備と必要な道具

- カット前のブロッキング方法 髪を分け取るコツ

ウルフカットとは 流行の理由と基本スタイル

ウルフカットはトップを短くして襟足を長めに残し、段差(レイヤー)をつけてくびれと動きを出すヘアスタイルです。首元に自然な陰影が生まれ横から見たときの立体感が際立つのが特徴。SNSで再び注目されている理由は性別や年齢を問わず似合わせやすく、スタイリング次第で印象を自由に変えられる汎用性の高さにあります。

仕上がりを左右するポイントは3つ。

「後頭部の丸み(ボリュームポイント)」の位置です。頭頂から6〜8cmほど後ろを高めに設定すると、立体的で菱形のシルエットに。低くすると落ち着いた雰囲気になります。

「襟足の長さと細さのバランス」。首筋に沿う長さを基準に毛先を中間から先端にかけて10〜30%ほどすくと、軽やかでありながら“薄く見えない”仕上がりになります。

「顔まわりのレイヤー幅」。黒目の外側〜耳前までを狭く取るとナチュラルに、こめかみ〜耳後ろまで広げるとシャープでエッジの効いた印象になります。

カットの基本は頭の丸みに沿って毛束を引き出し、下段(アンダー)にはレイヤー、上段(オーバー)にはグラデーション(上にいくほど短くなる構造)を入れること。こうすることで中間の重さが支点となり表面は軽く毛先は動きのある質感に仕上がります。セルフで再現する場合はドライ後に中間だけを軽くすき、毛先はチョップカット(毛先を細かくカットして馴染ませる方法)でぼかすのがコツ。襟足は首のラインに沿って外→内の順にワンカールをつけると自然な動きが出ます。

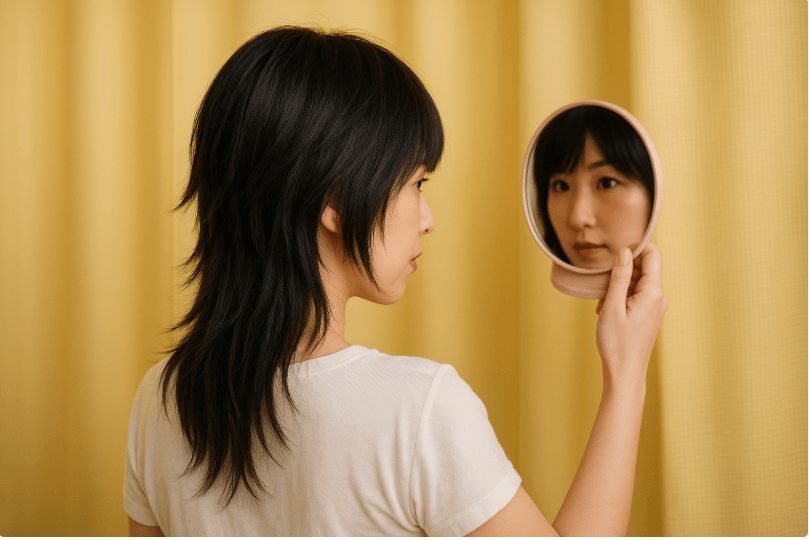

またヘアアイロン(26〜32mmの丸アイロン)で中間を軽くS字巻きにし、襟足を外ハネに整えるとスタイリング剤を多く使わなくても立体感が持続します。また、「切る前に“やってはいけない”を把握すると失敗率は激減します。『ウルフカットの失敗を防いで理想のシルエットへ!今すぐ整える全手順ガイド』で、**『ウルフカットをセルフで!後ろで失敗しない初心者が守るべき3つの鉄則』**の“守るべき3つ”を原因→対策でさらに具体化しましょう。」

ウルフカットをセルフでやる前に知っておきたいこと

セルフで後ろを切るときに最も難しいのは、「見えにくさ」と「左右のバランス」です。これを補うには合わせ鏡で後ろの視界を確保しながら、毛束を幅1〜2cmの“細いパネル”に分けて少しずつ切るのが基本。ハサミは一度に深く入れず、水平に軽く切ってから確認を挟むと安全です。すきバサミ(毛量を減らす専用ハサミ)は毛先から1/3あたりの位置で1回だけ滑らせるように使うとスカスカにならず自然に仕上がります。

髪の水分量も仕上がりに大きく関わります。濡れた髪は伸びて見えるため、長さを決めるときは半乾き〜ドライ(7〜8割乾いた状態)が最適。質感を整えるときは完全に乾かしてから少しずつ量を減らします。トップ(頭頂部)をすきすぎると後頭部がぺたんと潰れて見え、襟足の中央を細くしすぎるとV字ラインになりやすいので注意が必要です。中央は少し残し、耳後ろの中間を軽くすくと首に沿った美しい落ち感が生まれます。作業の流れは、①準備(道具・鏡・照明・クロス)→②ブロッキング(髪を4ブロックに分ける)→③サイドの基準線づくり→④バックの長さ決定→⑤顔まわりとのつなぎ→⑥量感調整→⑦仕上げチェック、の順。各工程ごとに「高さ・角度・厚み」の3点を鏡で確認すると、ズレを早期に防げます。

安全面では滑り止めのある床で作業し、立つ場合は足を肩幅より少し広めに開いて姿勢を安定させましょう。

最後に仕上げを前提とした設計も意識を。アイロンを使う人は数ミリ長めに残しておき、外ハネやS字ウェーブを足して微調整を。スタイリング剤は中間〜毛先中心に少量。オイルはツヤ、ワックスやバームは束感を強調する質感になります。これらを踏まえ最初は“やや長め”に設定しながら少しずつ詰めていくのが、セルフでも失敗を防ぐ確実な方法です。

ウルフカットが似合う人 似合わない人の特徴

ウルフカットが映えやすいのは毛量が中〜多めであごやフェイスラインがすっきりした“シャープな輪郭”の人、そして首がやや長めの人です。髪に軽いクセや自然なうねりがあると毛先が自然に動いて柔らかな立体感が生まれ、スタイリング(髪の仕上げ)もしやすくなります。

一方で、顔の縦幅が長い“面長タイプ”や、首が短めの人、または直毛でペタンとしやすい髪質の人はそのままだと縦長の印象が強調されやすい傾向にあります。ただし、これはカット設計やスタイリングの工夫で十分にカバーできます。

面長の人はサイド(顔の横)にボリュームを出し、前髪でおでこの縦幅を短く見せると好バランスに。首が短めの人は襟足を首筋に沿わせて短めにカットし、後頭部の丸み(ボリュームの山)を少し高めに作ることで、首が長く見える効果があります。直毛の場合は軽くパーマをかけたり、アイロンで中間に“S字カール”をつけると、のっぺり感が消えて動きが出やすくなります。

似合わせのポイントは、「土台・顔まわり・トップ(頭頂部)」の三つを連動させること。

土台が重めなら顔まわりにレイヤー(段)を深めに入れて軽さを出し、逆に土台が軽い場合はレイヤーを控えめにして安定感を作ります。顔まわりは頬骨に沿う長さで小顔効果が出やすく、もみあげを薄く残すと抜け感が生まれます。

ショートウルフでは襟足を短くしつつ後頭部の丸みをしっかり残し、横から見た“くびれライン”でシルエットを引き立てます。ミディアム〜ロングなら耳後ろの毛量を軽く整え顔まわりは控えめなレイヤーにすると、正面は清潔感、横や後ろには自然な動きが生まれます。

仕上げのドライでは後頭部の根元を前方向に起こしサイドを軽く押さえると自然なくびれに。バームを少量手に広げ、襟足→後頭部→サイド→前髪の順に薄くなじませるだけで完成です。つまり、「似合う・似合わない」は固定ではなく、カット設計と毎日のセット次第で自由に変えられるのです。

「“自分に似合うライン”は骨格で決まります。『ウルフカットが似合う人になる!骨格別に導く小顔バランスの作り方』で『ウルフカットをセルフで!後ろで失敗しない初心者が守るべき3つの鉄則』の“前髪・顔まわり設計”を丸顔/面長/ベース型に合わせて微調整しましょう。」

セルフカットの基本準備と必要な道具

| 道具 | 主な役割 | 使いどころの目安 |

|---|---|---|

| カット用はさみ | 長さを決める・ライン作り | アウトライン、前髪、顔まわり |

| すきばさみ | 毛量の調整・なじませ | 中間〜毛先の重さ取り |

| コーム | 髪を整える・角度保持 | ガイド合わせ、引き出し角の確認 |

| ダッカール | 髪をブロックごとに固定 | セクション分けの保持 |

| シリコンゴム | ガイド位置の目印 | ゴムカットや長さの基準作り |

| 手鏡+スタンドミラー | 後ろの確認 | バックのクロスチェック |

| カットクロス | 毛の付着防止 | 衣類・肌の保護 |

セルフカットで仕上がりの再現性を高めるには道具を用途別にそろえることが大切です。必要最低限のアイテムを正しく使い分けることで失敗のリスクを大幅に減らせます。はさみは「長さを決めるカット用」と「毛量を調整するすきばさみ」の2種類を用意し、ほかにコーム(くし)、ダッカール(髪を留めるクリップ)、細めのシリコンゴム、カットクロス、手鏡とスタンドミラーをそろえましょう。床には新聞紙やシートを敷いておくと後片付けも簡単です。

どの道具も「少しずつ使う」のが鉄則です。特にすきばさみは入れすぎるとスカスカになるため、刃先を軽く毛束に当てて点を置くようにカットし同じ位置では2回以上ハサミを入れないのが安全です。利き手と反対側を切る際は体を動かして角度を合わせ、腕だけで調整しないようにすると左右差を防げます。

安全面ではハサミを開いたまま放置しないこと、床の毛はこまめに掃除すること、滑り止めマットを敷くことが基本です。刃物を扱う家庭内の事故は環境整備で多く防げるとされており、製品評価技術基盤機構(NITE)の注意喚起資料でも推奨されています(出典:NITE「屋内の事故から子どもを守る」)。

カット前のブロッキング方法 髪を分け取るコツ

ブロッキングは左右のバランスを整え、仕上がりの誤差を最小限に抑えるために欠かせない大切な工程です。カットを始める前に、まず耳から耳へ横断するライン(イヤートゥイヤー)を引いて髪を前後に分けます。次に後ろの髪をセンターラインで左右に分け、計4つのブロックに分割します。トップ(頭頂部)は普段の分け目に沿って少し薄めに取るのがポイント。ブロックを厚く取りすぎると角度の誤差が出やすく、髪を下ろしたときに長さのムラが生じる原因になります。

カットは切る側のブロックだけを下ろして行うのが基本です。特に後ろは「下段 → 中段 → 上段」の順で少しずつ薄く取り、下段は全体の長さを決める基準として残し気味に扱います。髪を引き出す角度にも注意が必要で床と平行、または頭の丸みに沿った“オンベース”(頭の形に対して垂直に引き出す基本の姿勢)を意識しましょう。角度を上げすぎると、戻したときに想定より短くなってしまうことがあります。

特に耳の後ろ(マストイド付近)は毛量が多く溜まりやすい部分です。ここを厚く取りすぎると重さが残り、ラインが下方向に引かれて歪みやすくなります。毛量が多い人はこのエリアをやや薄めに取りながら、全体のシルエットバランスを見て少しずつ調整するのがおすすめです。

ブロッキングは単なる「髪を分ける作業」ではなく、“誤差を先に分割して小さくする”ための大切な準備です。焦らず丁寧に取り分けることで、セルフカットでもプロのように均一で立体的な仕上がりに近づけます。特に中間の毛量が溜まりやすいゾーンは薄いスライスで軽く逃がし、表面の髪は残して丸みを保つと美しいシルエットを保てます。

ウルフカットをセルフで!後ろをきれいに仕上げる簡単テクニック

- セルフカット初心者が失敗しないための3ステップ

- 後ろ髪をきれいに仕上げる方法 見えない部分の切り方

- 結んで切る方法 ゴムカットの正しいやり方

- 自然な段 レイヤーを入れるコツと角度のポイント

- 顔まわりと前髪でウルフ感を出すセルフテクニック

- まとめ ウルフカットをセルフで!後ろをきれいに仕上げる簡単テクニック

セルフカット初心者が失敗しないための3ステップ

カット作業は「基準を作る → 全体をつなげる → 質感を整える」という三段階で進めると、ミスが起きても修正しやすく、安定した仕上がりになります。

ステップ1はガイド(基準線)作り。

前髪の端とサイドの起点、2点を結ぶラインで長さの目安を決め、後ろは下段にアウトライン(仕上げライン)の基準を残します。ここで切りすぎないことが最重要。後からの微調整幅を残す「保険」になります。髪が濡れた状態では長く見えやすいため、半乾き〜ドライ(7〜8割乾いた状態)で切るのが安全です。毛束は床に対して水平に持ち、ハサミを真横に入れて数ミリ単位で整えましょう。5mm以上は一度に切らず、2〜3回に分けて確認を挟みます。

ステップ2は全体の接続。

ガイドに沿って縦に細い毛束を取りながら、頭の丸みに沿って“オンベース”(頭の形に垂直に引き出す基本角度)で少しずつつなげていきます。サイドから後ろへ進む際は、耳の後ろの角で一度止め、正面と横から高さを確認。左右差がある場合は短いほうに合わせず、高いほうの角度を微調整して見た目の高さを揃えます。こうすることで全体の長さを無駄に短くせずにバランスを整えられます。

ステップ3は質感づくり。

中間から毛先にかけてすきばさみを軽く入れ、硬いライン(パツン感)をぼかします。刃は毛流れに対して縦向きにし、毛先から1/3程度の位置に1回だけ軽く入れるのが目安。同じ位置で繰り返すと“穴”が開きやすくなるため、パネル(毛束)を変えて分散させます。仕上げ前には必ず完全に乾かしてから調整しましょう。濡れた髪は長さや重さの見え方が変わるため乾いた状態で確認するのが正確です。

- ステップ1:基準は必ず長めに、半乾きで設定。

- ステップ2:引き出し角度を一定に保ち、手を固定。

- ステップ3:表面は軽く、内側中心に量感を調整。

この三段構えを守ることで、セルフカットでも安定感のあるウルフラインを再現できます。

後ろ髪をきれいに仕上げる方法 見えない部分の切り方

セルフで後ろをカットする際は、まず「見える環境」を整えることが最優先です。正面にスタンドミラーを置き、手鏡で後頭部を映し込みながら確認します。体の向きはやや斜め(15〜30度)に立つと、左右の高さが比較しやすくなります。首を前に倒して髪を引き出すと、戻したときに実際より短く仕上がりやすいため、首はまっすぐに保ち、肩を軽く開いて肘で角度を作るのが安定します。

カットは下から上へ進めましょう。下段は長さを決める「ガイド帯」として残し、中段から上段にかけて少しずつ短くしながら丸みとくびれを作ります。丸みの位置は後頭部の中央の出っ張り(後頭隆起)より少し上に設定すると、横から見たときに自然な立体感が出やすく、理想的な“菱形シルエット”になります。耳の後ろ(マストイド付近)は特に毛量がたまりやすい部分なので、中間の厚みを軽く減らしておくと、上に乗る髪がふんわり落ちやすくなります。表面の髪は残しておくとツヤ感を維持でき、清潔でまとまりのある印象に仕上がります。

左右差の確認は「髪を下ろしたときの落ち方」で行います。切ったあとに髪を自然に落とし、鏡でアウトライン(毛先の高さ)とえぐれ具合をチェック。ズレがある場合は、短い側ではなく長い側を数ミリ単位で調整します。短いほうに合わせてしまうと全体が想定より短くなるため注意が必要です。

すきばさみ(毛量を減らすハサミ)は、刃先を縦にして点を置くように軽く入れるとムラや削りすぎを防げます。刃を横に使うとV字の削れが出やすいので避けましょう。最後に後ろだけでなく斜め後ろからの見え方も確認します。左右の丸みの高さが同じであれば、後ろ姿まで自然なウルフラインに仕上がります。「“後ろが見えにくい→切りすぎた”を避けるには、原因→対策を工程別に押さえるのが近道。失敗例とリカバリー手順を先に頭へ入れておきましょう。」

「セルフ後の形持ちまで設計するのが上級者。『ウルフカットが伸びたらどうなる?3か月で崩れる前に知るべき対策法』で、『ウルフカットをセルフで!後ろで失敗しない初心者が守るべき3つの鉄則』の“クロスチェックと微調整”を時間軸で補強します。」

結んで切る方法 ゴムカットの正しいやり方

ゴムカットは髪の長さや段差(レイヤー)のガイドラインを目で確認できるのが最大の利点です。まず、耳から前の毛をまとめて前方に持ってきてゴムで留めます。これで顔まわりのレイヤーを一気に作ることができます。ゴムの位置は鼻先〜口角あたりが目安。カットはゴムのすぐ上を少しずつ行います。引き下げすぎると戻したときに短く仕上がるため、ゴムは水平〜やや上げ気味にして扱うのが安全です。毛量が多い場合は、ゴムを2つに分けて左右を均等にし、結ぶテンション(引っ張る強さ)をそろえることが重要です。

後ろはゴールデンポイント(耳上を結んだ線の中点より少し後ろの位置)から前に持ってきて、左右それぞれをゴムで留めます。結ぶ高さが左右でずれると長さの差になるため、必ず鏡で確認して左右対称にします。ゴムを結んだあと数ミリだけ内巻き方向(内側にカーブする方向)へ逃がしてからカットすると、髪が戻ったときに自然な内入りラインになります。これは特にウルフカットのくびれ感を強調したいときに有効です。

カット後はゴムを外し乾いた状態でクロスチェック(左右や段差の高さを鏡で確認)します。段差が急な箇所や重く見える部分があれば、すきばさみやハサミの刃先で**縦方向にチョップカット(毛束を点で切る方法)**を入れて馴染ませます。このとき表面まで深く入れすぎるとツヤの面が割れるため、あくまで中間〜内側を中心に軽く整える程度が理想です。

要するにゴムは「長さを揃えるための目印(定規)」であり、仕上がりを整える最終調整は手作業で行うのが前提です。ゴムカット後は特に耳後ろ〜後頭部のつなぎ部分を重点的に確認し、必要に応じて1〜2mm単位で微調整を加えるとセルフでもプロのような一体感のあるラインに仕上がります。「“広がる・重い”髪は厚み配分で見違えます。『ウルフカット毛量多い人必見!似合うバランス診断と扱いやすくなる黄金ルール』を読めば、『ウルフカットをセルフで!後ろで失敗しない初心者が守るべき3つの鉄則』の“ブロッキングと量感”が毛量条件に応じて最適化できます。」

自然な段 レイヤーを入れるコツと角度のポイント

レイヤーカットの印象は、**「どの角度で・どの位置から入れるか」で決まります。上を長く残せば重め、上を短くすれば軽く動きのある仕上がりになります。セルフカットでは、床に対しての引き出し角度を基準にした三つの角度(床平行・45度・90度)**を覚えるだけで、十分に再現できます。

角度ごとの特徴は以下の通りです。

- 床平行(0〜15度):長さの誤差が出にくく、後頭部の丸みを作る土台づくりに最適。

- 45度:自然な段差をつけたいときに便利。サイドの軽さ出しや、顔まわりのレイヤーに向いています。

- 90度(真上):トップの角を取る「角落とし」に使用。ふんわり感を出しつつ、軽くなりすぎるのを防ぎます。

後頭部は床平行で引き出し、頭の丸みに沿わせて「丸く」カットします。丸みの頂点を後頭隆起(後頭部の中央の骨の出っ張り)より少し上に設定すると、横から見たときに美しい菱形シルエットになり、自然な立体感が出ます。サイドは45度で引き出し、前上がりにつなげることで頬骨の位置を軽く見せ顔まわりに動きを出せます。トップは90度で真上に引き出し、角の出る部分だけを丸く落とすと全体のボリュームバランスが保たれます。

量感(髪の量の調整)は**中間部分(根元から毛先の中間あたり)**で行います。アウトライン(毛先のライン)直上を薄くしすぎると、スカスカで軽すぎる印象になりやすいため表面は控えめに。すきばさみは刃先を縦にして点で置くように入れると、ムラが出にくくなります。

髪質別では直毛や硬毛は角度を低めにして段差を控えめに、柔らかい髪やクセ毛は角度を上げるよりも内側中心の量感調整で落ち着きを作るのがコツです。角度と量感のバランスを一定に保てば、セルフでも段の入り方に一貫性が生まれ前後左右のシルエットが美しくまとまります。

顔まわりと前髪でウルフ感を出すセルフテクニック

ウルフカットの印象を最も左右するのは、顔まわりのデザインです。幅をどこまで取るかで印象が変わり、似合わせの鍵となります。頬骨が気になる場合は前髪の取り幅をやや広めにし、頬骨上に落ちる髪を薄く重ねると立体感がやわらぎます。逆に面長の方はサイドに厚みを残し、前髪で縦幅を短く見せることでバランスが整います。

前髪は、トップから眉上へ向かう三角ゾーン(逆三角形に取る範囲)を浅めに設定。中央は理想より1cm長めに残しておくと、乾いた後の縮みやアイロンの立ち上がりを見越した安全設計になります。端はやや斜めにカットして角を落とし、“パツン”とした直線感を防ぎます。おくれ毛(耳前の短い毛)は唇下〜顎の中間あたりで設定すると、耳にかけたときのバランスがよく、自然な抜け感を演出できます。もみあげ周辺は重く見えやすいので内側だけを薄くして表面のツヤを残すと清潔感が保てます。

スタイリングのポイントは、**「軽く見せるけれど抜けすぎない」こと。前髪は目がしっかり見える量をキープし、顔まわりはアイロンで軽く内側へ1カール。外に跳ねすぎると輪郭が強調されるため、控えめな内巻きでまとめます。オイルやバームは毛先中心にごく少量(米粒2粒程度)**で十分。根元付近に付けるとペタンとしやすく、ウルフ特有のふんわり感が損なわれるので注意しましょう。

メンズやショートウルフでも考え方は同じです。前髪は黒目内側の幅だけ“透け感”を作ると、縦ラインが強調されすぎず、日常でも自然な軽さを演出できます。

なお、カット中は周囲の安全も忘れずに。刃物を使う際は手元の安定と足元の滑り防止を徹底しましょう。家庭内の事故は環境整備で防げるとされており、公的機関も注意を促しています(参考:NITE「屋内の事故から子どもを守る」)。

まとめ ウルフカットをセルフで!後ろをきれいに仕上げる

・後ろは合わせ鏡と手鏡を固定して視界を確保

・基準は必ず長め設定から段階的に詰める

・ブロッキングは四分割で下段を基準として残す

・引き出し角度は床平行と四十五度を使い分ける

・後頭部の丸み位置を決めてそこへ向けて切る

・耳後ろの中間を軽くして上の髪をふんわり載せる

・ゴムカットは目安づくり本番は手直しで馴染ませる

・すきばさみは中間中心に点で入れて入れすぎない

・前髪は中央長め端を斜めに角を落として自然にする

・顔まわりは悩みに応じて幅と長さを調整して似合わせ

・直毛は軽いパーマやアイロンで横の膨らみを作る

・首が短めなら襟足を沿わせ短めに丸みは高めに置く

・面長はサイドに厚み前髪で縦幅を短縮して整える

・ドライで必ずクロスチェックして左右差を修正する

・仕上げは毛先中心にスタイリング剤を少量になじむ

コメント