「ウルフカットにしたのに思ってた形と違う」――そんな違和感を覚えたことはありませんか?

サロン帰りは完璧だったのに数日後にはまとまらない。自分には似合わない気がして鏡を見るたびモヤモヤする。実はそれ「カットの設計」と「髪質の相性」が噛み合っていないサインかもしれません。

この記事ではウルフカット失敗の原因を丁寧にほどきながら似合わないと感じたら確認すべき点、失敗しやすい人の特徴と回避策をわかりやすく解説します。さらに髪質別ウルフラインの選び方や、ボブやショートとの違いを理解してスタイルを見極めるポイントも紹介します。

ウルフカット失敗を乗り越えるための決定版として、あなたの髪がもう一度“理想のライン”を取り戻す手助けになる内容です。どこから読み進めても、今の悩みを確実に解消できるよう構成しています。

ウルフカットの失敗を防ぐ第一歩

- 思ってた形と違う時のサイン

- 似合わないと感じたら確認すべき点

- 失敗しやすい人の特徴と回避策

- 髪質別ウルフラインの選び方

- ボブやショートとの違いを理解する

思ってた形と違う時のサイン

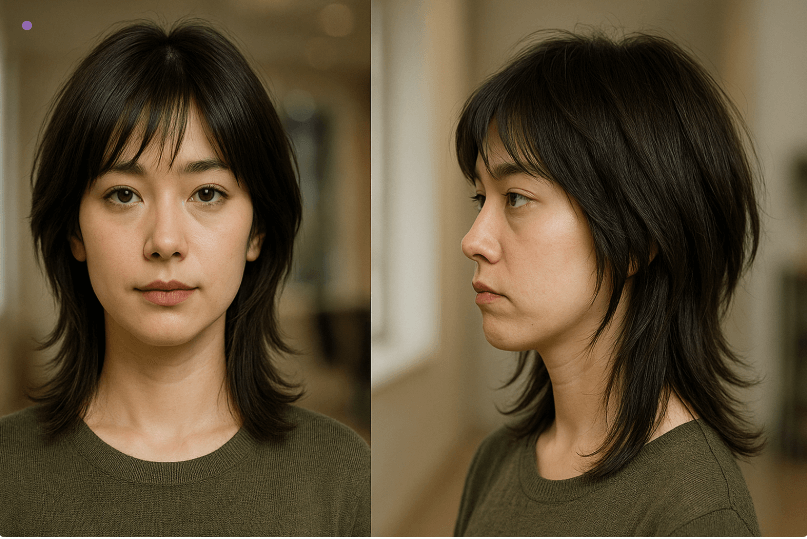

仕上がりが「なんか違う」と感じたとき、その原因はたいてい“シルエット”と“再現性”の2つにあります。ウルフカットは、トップ(頭頂部)から襟足までのバランスが命。どこか一部がズレるだけで、全体の印象がガラッと変わってしまう繊細なスタイルです。横から見て頭の丸みが不自然に高すぎたり、後頭部から襟足のラインがまっすぐ落ちていたりする場合は、段(レイヤー)の位置が少し高すぎるサインかもしれません。

さらに、耳上の横幅が広がって見える、襟足が軽くなりすぎて“スカスカ感”が出てしまうときも要注意。それは、髪の量の取り方やレイヤーの入り方が髪質に合っていない可能性があります。そして見逃せないのが“再現性”。朝のスタイリングで根元をブローして毛先を軽くワンカールする——そんな3〜5分のルーティンで形が決まらないなら、カットの構成と髪質の相性が噛み合っていない証拠です。湿気が多い日にふくらむ、乾燥した日にパサつくなど、天気によってまとまりが変わる場合も重さのバランスが崩れているサイン。

数日間観察しても同じ崩れ方を繰り返すなら、根本的にレイヤーの高さや量感の配分を見直すタイミングです。無理にスタイリングでごまかすより、信頼できる美容師に相談して“再カット”や“量の調整”をお願いしましょう。髪は1か月で約1センチ伸びると言われています。毛流れ(髪の生え方)やクセの強さにも個人差があるため、定期的なメンテナンスでバランスを保つのが理想的。サロン帰りのシルエットをキープするには、「整えるタイミングを逃さないこと」が何よりの秘訣です。軽やかさと動きを楽しむウルフカットだからこそ、形の微妙なズレを放置しない——それが、こなれ感を長持ちさせるいちばんのポイントです。「似合っていない気がする…」と感じたら、まず“どの顔型・骨格にどう設計すればベストか”を押さえるのが近道です。全体像は「ウルフカットが似合う人になる!骨格別に導く小顔バランスの作り方」で土台をつくってから読み進めると、失敗原因の切り分けが一気にスムーズになります。

似合わないと感じたら確認すべき点

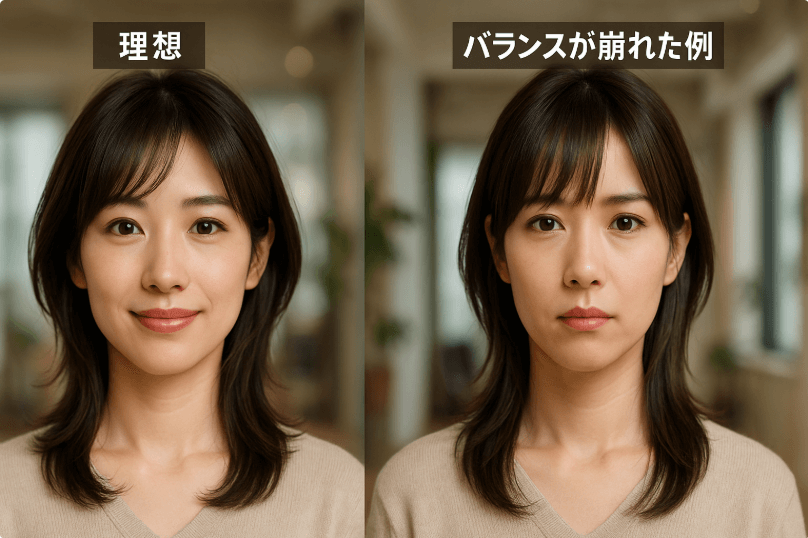

ウルフカットが「なんか似合わない…」と感じたとき問題は髪型そのものではなく、“顔型・髪質・レイヤー(段差)の位置”のバランスが取れていないことが多いんです。まずは鏡の前で顔まわりの長さとレイヤーの入り方をチェックしてみましょう。

面長タイプの人はトップのボリュームを少し抑えながらサイドに横幅を出すと、縦長の印象をやわらげてバランスよく見えます。反対に丸顔の人は前髪を軽く流して縦ラインをつくるとスッキリ見え、小顔効果を狙うならサイドバング(こめかみあたりの毛束)をほんの少し長めに残すのもおすすめです。

ハチ(頭の横の張り)が出やすい人は表面の髪を厚めに残して内側を軽くすると自然な丸みと立体感が生まれます。レイヤーを高めに入れすぎると頭頂部が膨らんで見えることもあるので、低めのレイヤーで落ち着きを出すのがポイント。また前髪の量や分け目の位置、襟足の厚みなど、たった数ミリの調整で印象が劇的に変わることも。特に顔まわりの角度は“似合うウルフ”の決め手です。美容師にオーダーする際は「前髪は軽めに流したい」「襟足は厚めに残したい」など、感覚ではなく具体的な言葉で伝えると理想に近づけます。

そして意外と見落とされがちなのが、メイクやファッションとのバランス。ウルフカットは全体的に軽やかでシャープな印象があるため、ナチュラル系よりも少しモード寄りのメイクや辛口ファッションのほうがマッチしやすいんです。つまり「似合わない」と感じたときは、髪型だけのせいではなくトータルバランスを見直すチャンス。髪・顔・ファッションをトレンド感のあるバランスで整えることで、今っぽく垢抜けた“私だけのウルフカット”が完成します。

失敗しやすい人の特徴と回避策

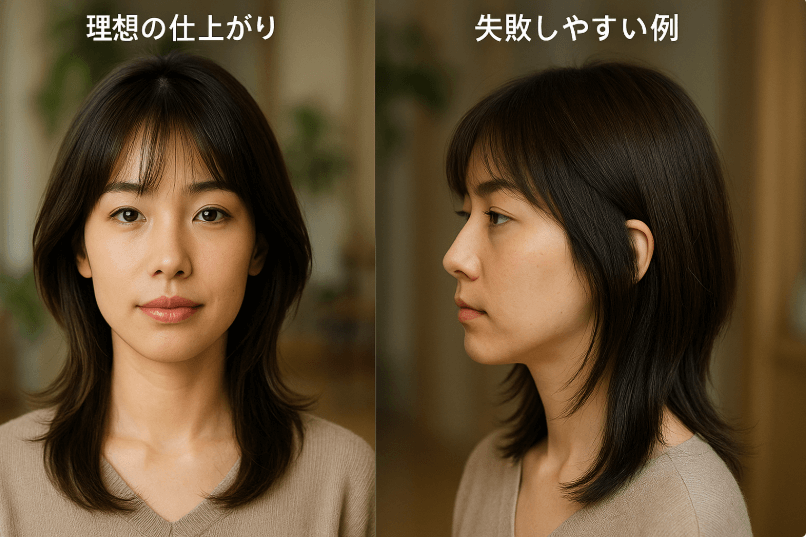

ウルフカットで失敗しやすいのは、実は「根元がつぶれやすい細毛の人」や「髪が硬くて多い人」。このスタイルは根元の立ち上がりと毛先の動きで形をキープするデザインなので、ブローやアイロンのちょっとした操作が仕上がりを左右します。特に強いくせ毛の場合、レイヤー(髪の段差)を入れすぎると全体が広がりやすくなるため、バランスの取り方がカギになるんです。

- トップを短くしすぎない

- 耳の後ろの内側だけ軽くし、表面は厚みを残す

- 襟足は同じ長さをベースに厚みをキープする

この3つを意識するだけで動きのあるデザインでも自然にまとまり扱いやすくなります。トップを短くしすぎると「ハネ」「浮き」「ボリュームが出すぎる」といったトラブルが起こりやすく仕上がりが安定しません。ほどよく長さを残しつつ、重心を下に置くのが美シルエットのコツです。

スタイリングでは毛先のカールよりも“根元の方向づけ”が最重要。ドライヤーで根元を立ち上げるように乾かし、そのあと毛先を軽く内外に流すだけでくびれと空気感のある今っぽいシルエットに仕上がります。毛先を巻きすぎると動きが不自然になるため、あくまで「ふわっと軽く」が正解。

仕上げにはオイルやバームをほんの少量、髪の中間から毛先に向かって薄くなじませましょう。ツヤを出しながらも重さを感じさせず、まとまりと抜け感を両立できます。根元からつけすぎるとペタッと見えるので、毛先中心にするのがポイントです。この基本を押さえれば短時間のスタイリングでもサロン帰りのような完成度に。ウルフカットは難しそうに見えて、コツをつかめば毎朝3分で“洒落感のあるこなれヘア”が手に入ります。

髪質別ウルフラインの選び方

ウルフカットは「髪質との相性」で仕上がりが大きく変わります。どんなに理想的なデザインをオーダーしても髪の硬さ・太さ・くせの強さによって形の持ちや再現性が異なるため自分の髪質を正しく理解することが重要です。

硬く太い髪は、毛1本あたりの直径が太く弾力があるため、レイヤーを入れすぎると横方向への膨らみが出やすくなります。このタイプは表面をローレイヤー(低い位置の段差)で構成し、顔まわりや襟足に動きを集中させると全体のボリュームバランスが安定します。カット時には「外ハネを意識した下重心設計」にすると、重さが下に残りシルエットがまとまりやすくなります。

柔らかく細い髪の場合はトップを短くしすぎるとボリュームが失われ、ペタンとした印象になりやすいです。このタイプは、トップの独立レイヤー(上部だけに段を入れる手法)で動きの起点を作ると、自然な立体感が生まれます。髪の量を取りすぎず、毛先に適度な重みを残すのがポイントです。ブローやワックスの動きを活かすために、毛先3cm程度の厚みをキープすることが推奨されます。

強いくせ毛は、乾燥による広がりや収まりの悪さが出やすいため、レイヤーを低めに設定し、重さでおさえる設計が適しています。トップからレイヤーを入れるのではなく、耳下から段を入れることで動きを統一し、全体のまとまりを維持します。仕上げにはニュアンスパーマやフォーム系ムースを使用すると、くせを活かしながら自然なウェーブ感を出すことができます。毛量がボリューム過多の元凶になっている場合は「ウルフカット毛量多い人必見!似合うバランス診断と扱いやすくなる黄金ルール」で“表面厚め×内側軽め”“低重心設計”の具体例を確認してから微調整すると、広がりトラブルを最短で解消できます。

また、近年の研究では、髪質の違いは毛髪の内部構造である「メデュラ(毛髄質)」の割合に影響されることが分かっています。硬毛ほどメデュラが発達し、弾力と反発力が強い傾向があります。

| (出典:日本毛髪科学協会「毛髪の構造と性質」 |

ボブやショートとの違いを理解する

ウルフカットを本当に理解するには、似ているようで実はまったく違う「ボブ」や「ショート」との差を知ることが大切です。これら3つのスタイルはどれも人気ですが、骨格補正の仕方・レイヤー(段差)の入れ方・メンテナンス頻度に明確な違いがあります。

まずウルフカットは、トップを短くして襟足を長めに残す“ハイレイヤー構造”が特徴。上下の段差をつけることで自然なくびれが生まれ、軽やかさとシャープさを両立できます。動きを出しやすく、首筋をすっきり見せたい人にもぴったり。

一方、ボブは全体をほぼ同じ長さでそろえる“ワンレングス”ベース。重心が下にあり、丸みのある安定したシルエットを作ります。髪が広がりやすい人でもまとまりやすく、扱いやすさが魅力です。

ショートはボブより上部にレイヤーを入れるため、トップの丸みと後頭部のボリュームを強調できます。顔まわりの印象を変えやすく、骨格補正効果も高いのがポイント。

〈スタイル別の特徴〉

| スタイル | 形の基準 | 再現性のコツ | 向きやすい髪質 |

|---|---|---|---|

| ウルフ | くびれと襟足の動き | 根元ブロー+毛先ワンカール | 普通毛〜やや硬毛 |

| ボブ | 厚みと外ハネの安定 | 表面は厚く内側を軽く | 多毛・くせ毛も調整可 |

| ショート | トップの丸み | 分け目固定と束感調整 | 髪質を問わず扱いやすい |

このようにウルフは動きがあり、トレンド感抜群ですが、スタイリングの慣れが必要です。ボブは安定感があり、朝の支度を短時間で済ませたい人にぴったり。ショートは顔の印象をガラリと変えたいときにおすすめです。

スタイルを選ぶときは、見た目だけでなく**「朝の支度時間」「スタイリングツール」「お手入れの頻度」**など、ライフスタイルとの相性も考えるのがポイント。自分の髪質と生活リズムの両方に合ったスタイルを選ぶことで、毎日がちょっと心地よく、そしてもっとおしゃれに過ごせます。

ウルフカット失敗を立て直す方法

- 自宅でできる応急カバー術

- アイロン巻きで印象を整えるコツ

- 髪が伸びた時の整え方ポイント

- 再カットを検討すべきタイミング

- 美容師に伝わる言葉の使い方

- 写真で希望を正確に伝える方法

- 次こそ成功する再挑戦のコツ

- ウルフカット失敗を乗り越えるまとめ

自宅でできる応急カバー術

ウルフカットが崩れてしまった朝、「どうしよう!」と思っても、実はちょっとしたテクで即リカバリーできます。サロンに行けないときこそ役立つのが、自宅でできる“応急カバー術”。ポイントは3つ──形をリセットする・動きをコントロールする・ボリュームを分散させるです。

まずはベース作りから。寝ぐせや形崩れの原因は、根元の方向づけが固定されていること。髪全体を霧吹きで軽く湿らせ、根元の向きを整え直しましょう。ドライヤーは後頭部→サイド→トップ→前髪の順に使用し、風を上から下へあてるのがポイント。表面がなめらかに整い、ツヤ感もアップします。ハチ周り(頭の横の出っ張った部分)や顔まわりは、上から風を当てて丸みを抑えると引き締まったシルエットに。

仕上げは“冷風で固定”が鉄則。温風で乾かしたあと、冷風を1分ほど当てるだけで、フォルムが長持ちします。スタイリング剤は中間から毛先にかけて少量ずつ塗布し、手に残った分を前髪やトップにオン。重ねすぎるとぺたんとするので、2〜3回に分けてつけると自然な動きが出ます。

時間がない朝は、潔くアレンジで乗り切るのもアリ。ねじり・結び・ハーフアップなど、わずか3分でできる簡単スタイルでも、崩れたシルエットをうまく隠せます。カジュアルな抜け感が出て、むしろこなれた印象に。

さらに湿度の高い日はスタイリング前にヘアオイルを1滴なじませて。広がりを防ぎ、まとまりとツヤをキープできます。アイロンやドライヤーを使う際は、耐熱スプレーで熱ダメージ対策も忘れずに。

この3ステップを押さえれば、忙しい朝でも数分で“サロン帰り級”のウルフシルエットに。スタイリングを味方にすれば、髪が崩れた日も、自分らしいヘアデザインを楽しめます。朝の再現性が低いなら根元コントロールと3分ルーティンを解説した「ウルフカット メンズ セットなしでも決まる朝3分の簡単スタイリング術」が有効です。ノーセット前提の崩れやすいポイントを押さえるだけで、失敗後の立て直しが格段にラクになります。

(出典:資生堂プロフェッショナル「ダメージケア」

アイロン巻きで印象を整えるコツ

ウルフカットをもっと美しく、そして“今っぽく”見せたいなら、仕上げのカギはズバリ「アイロン使い」。

アイロンは形を補正し、印象を一瞬で整える最強のツールです。

■ 基本の巻き方

毛先を外ハネ、表面を内巻きにする“ミックス巻き”が王道。これで生まれるのが、トレンド感抜群の「ひし形シルエット」。顔まわりが自然に引き締まり、頭の重心が中央に集まってバランスがぐっと良く見えます。特に顔まわりの毛束は仕上がりを左右する重要ポイント。数束だけ外巻きと内巻きを交互にミックスすると、自然な抜け感と動きが出ます。コツは、毛束を頬骨の高さで落とすこと。これでフェイスラインにやわらかな陰影が生まれ、小顔効果もアップ。

逆に頬骨より上で強く巻くと横に広がって見えやすいので注意しましょう。

■ 温度設定と時間:美しさとダメージケアの両立

髪を傷めずにスタイリングするには、「温度を上げすぎない・長く当てすぎない」のが鉄則です。花王ヘアケア研究センターの調査によると、160℃以上の高温を繰り返すと、髪内部の弾力が低下し、200℃以上では構造が破壊されるおそれがあります。また、高温+強いテンション(引っ張り)は、表面のキューティクルをはがれやすくします。したがって、日常のスタイリングでは160℃前後を上限目安に。髪質に応じて、細く柔らかい髪は150℃程度、普通〜太めの髪でも170℃を超えない範囲が安心です。同じ箇所に2秒以上当てないようにし、すべらせるように軽く巻くとツヤを保ちながら形がつきやすくなります。

■ 仕上げのオイル&冷風テク

仕上げには、オイルまたはバームを米粒1〜2粒分。

手のひらでしっかりのばしてから、毛先を中心に少量ずつ重ねるようになじませましょう。

つけすぎは重たく見えるので、まず控えめに。トップや前髪には手に残った分を軽くなでるだけで十分です。

最後にドライヤーの冷風を1分ほどあてると、スタイルがしっかり定着。

花王の研究によれば、通常のドライヤー(1200W)を10cm以上離せば髪表面は60〜70℃程度と安全域。乾いた後の冷風仕上げで、湿気にも負けない立体感を長持ちさせられます。

「今っぽさ」をつくるのは巻き方だけでなく、熱の扱い方。“160℃以下・2秒以内”を意識して、髪の美しさを守りながらスタイリングを楽しみましょう。あなたのウルフカットが、もっとツヤやかで立体的に輝きます。

参照:花王 高温加熱の影響

髪が伸びた時の整え方ポイント

ウルフカットは伸び途中こそ“美しさの分かれ道”。この時期は特にシルエットが崩れやすく、トップの重心が上がったり、襟足が軽く見えたりして、全体が縦長に偏りがちです。放っておくとまとまりが悪く、せっかくのウルフラインがぼやけてしまうことも。そんなときは、ちょっとした工夫で「こなれ見え」をキープしましょう。

まずおすすめなのが分け目チェンジ。いつもより2〜3cmずらすだけで、トップの高さを自然に補い、重心をコントロールできます。トップにボリュームを出したいときは、根元をドライヤーで立ち上げながら冷風で固定するのがポイント。熱と冷風の“温冷コンビネーション”で、ふんわり感を長持ちさせましょう。

襟足はブローの方向が命。後ろから前へ逃がすように乾かすことで、段差のあるウルフ特有のシルエットが美しく整います。耳後ろの内側にスタイリング剤を少し足すと、横の広がりが抑えられ、全体がスッと引き締まった印象に。これは美容師もよく使うプロテクニックです。

全体を巻く必要はありません。顔まわりと毛先の“ポイント巻き”だけで十分。顔まわりは内巻きと外巻きを交互に、毛先は軽く外ハネを意識すれば、動きと立体感が生まれます。忙しい朝でも、雑にセットしたように見せない“小ワザ”として覚えておくと便利です。

また、髪が伸びると毛量のバランスも変わるので、月に1度の量感調整を。長さを変えずに整えるだけで、扱いやすさが格段にアップします。さらに、ブロー前には保湿オイルをなじませてから熱を当てるのが鉄則。これだけで乾燥や広がりを防ぎ、ツヤのある質感をキープできます。形が持たない・伸びるとバランスが崩れる…という悩みには「ウルフカットは伸びるとどうなる?美シルエットを長持ちさせるメンテ術」で“再カット時期の目安”と“量感だけ整えるリバランス”を先にチェックしておくと、次のメンテ計画が立てやすくなります。

再カットを検討すべきタイミング

ウルフカットはトレンドの最前線にある一方で、「形の寿命」が短いスタイルとしても知られています。軽やかな動きとくびれ感が魅力ですが、カットから約3〜6週間経つと、シルエットのバランスが崩れやすくなるのです。つまり、この期間が再カットを検討するサインといえます。

特に次のような変化を感じたら要注意。

- 襟足がスカスカして広がる

- 表面まで軽くなり、ボリュームのコントロールが難しい

- 根元付近から短い毛が立ち上がる

これらは、ウルフ特有の**レイヤー構造(段差の設計)**が崩れたサインです。放置するとまとまりが悪く見えるため、早めの再調整をおすすめします。

長さをキープしたい場合は、全体を切るのではなく内側の量感だけを見直すのが効果的。この方法は美容業界で「フォルムリバランス」と呼ばれ、形を変えずに扱いやすさを取り戻すメンテナンス法として定評があります。表面の厚みを残しながら、内側の重さを整えることで、軽やかさと安定感を両立できるのです。再カットの際は、美容師に「どの部分が扱いづらかったのか」「どこが早く崩れたのか」を具体的に伝えることが大切。襟足の角度・レイヤーの高さ・量感調整の深さといった要素を共有することで、より自分にフィットした再設計が可能になります。

また、髪は個人差がありますが平均で1か月に約1〜1.3cm伸びるといわれています。このサイクルに合わせて定期的にメンテナンスすることで、ウルフカット特有のくびれラインを美しくキープできます。無理に期間を延ばすより、「少し崩れてきたな」と感じたタイミングで整えるのが、結果的にスタイルの完成度と満足度を高める近道です。結ぶ日だけシルエットが“野暮ったく”なる人は、襟足と顔まわりの処理をまとめた「ウルフカット ポニーテール入門:低め結びが正解?顔型別3ポイント」を先読みしておくと、日常の“応急カバー術”としても即戦力になります。

美容師に伝わる言葉の使い方

ヘアスタイルの仕上がりを決めるのは、カット技術だけではありません。実は、「美容師への伝え方」こそが理想の仕上がりを左右する最大のポイントなんです。美容師はプロとしての感覚を持っていますが、「軽く」「丸く」「すっきり」といった曖昧な言葉は、人によって受け取り方が異なります。お互いのイメージのズレを防ぐためには、短く・具体的に言葉で伝えることが大切です。

たとえば、「丸みは低め」「襟足は厚め」「耳後ろは中だけ軽く」「表面は残す」といった表現はとても有効。これらの言葉には、カットラインの高さや量感、レイヤー(段差)の入れ方といった具体的な指示が含まれており、美容師が即座にデザインをイメージしやすくなります。さらに理想だけでなく**「避けたい仕上がり」もはっきり伝える**のがコツ。「毛先をスカスカにしない」「表面を軽くしすぎない」といった“NGライン”を明示することで、美容師は優先順位を正確に判断できます。こうした情報があると仕上がりの満足度はぐっと高まります。

もうひとつ大切なのがライフスタイルの共有。朝のスタイリングにかけられる時間(例:5分以内か10分程度か)や、普段使うツール(ブラシ・オイル・バーム・アイロンなど)を伝えることで、再現性を意識した設計が可能になります。美容師は髪質・毛量・生えグセなどの「素材データ」に加えて、生活リズムも考慮してデザインを組み立てているのです。美容師との共通言語を持つことは、まさに**“理想のヘアスタイルへの近道”**。言葉を少し工夫するだけで、仕上がりの精度が格段にアップし、次のサロンタイムがもっと楽しくなるはずです。

写真で希望を正確に伝える方法

ヘアスタイルの理想を言葉だけで伝えるのは、意外と難しいもの。そんな時に頼れるのが“写真による共有”です。特にウルフカットのように、段差(レイヤー)や動きの位置が繊細なスタイルでは、写真があるかないかで完成度が大きく変わります。美容師とのイメージ共有をスムーズにするために、写真はあなたの“ビジュアル通訳”と考えてみてください。

撮影するときは、正面・横・後ろの3方向をそろえるのが基本。美容師は立体的にバランスをとるため、複数の角度からカットラインを確認する必要があります。さらに、「どの位置にどれくらいレイヤーを入れるのか」「襟足は同じ長さをキープするのか」「前髪の量や長さはどのくらいが理想か」などを、短いコメント付きで伝えると、より完成度の高い仕上がりにつながります。加えて“普段の髪の状態”を見せるのも大事なポイント。雨の日に広がった髪やうまくまとまらなかった日の写真、寝起きのままの髪などを一緒に見せると美容師が「崩れ方のクセ」や「ボリュームの出方」を把握しやすくなります。これにより再現性の高いカット設計──つまり重心の位置や段差、量感の調整を的確に行えるのです。

もしSNSなどで見つけた参考画像を使う場合は「自分の髪質や顔型との違い」を一言添えるのがコツ。たとえば「この写真の動き方が好きですが、私の髪は細いのでボリュームは控えめに」などと伝えるとプロがその情報をもとにアレンジしてくれます。写真は“理想の共有ツール”であり、言葉との併用が最強の伝達手段。視覚と言語の両方でイメージをすり合わせることで、美容師とのギャップを最小限にし、「思い描いた通りの自分」に近づけるはずです。

次こそ成功する再挑戦のコツ

ウルフカットで一度失敗しても、落ち込む必要はありません。正しい手順を踏めば髪型はきちんと“立て直し”ができます。大切なのは**「段階的な挑戦」と「再現性の習慣化」**の2ステップです。

まず、再挑戦するときはいきなり大胆なハイレイヤー(段差の大きい構造)にせず、顔まわりウルフやソフトウルフなど自然になじむデザインからスタートしましょう。骨格や髪質との相性を確かめながら、少しずつ理想のラインへ近づけていくのが失敗しないコツです。特にウルフカットは“バランス命”のスタイル。焦らず自分に合うレイヤーの高さや量感を見極めることが大切です。次に重要なのが、再現性を自分の手で育てること。サロンでの仕上がりを自宅で再現できるよう、美容師の手元を観察しながら「根元ブローの方向」「アイロンの角度」「スタイリング剤の量」などを数値化してメモしておきましょう。

- 根元ブロー → 前から後ろへ約2分

- アイロン温度 → 160℃で毛先外ハネ2秒

- バーム量 → 小指第一関節ほど

こうした“自分だけのスタイリングレシピ”を作ることで、日々のセットが安定しウルフ特有の動きを再現しやすくなります。再オーダーの際は、「写真+言葉」のダブル伝達が効果的。前回のカットで扱いやすかった点や、逆にやりづらかった部分を簡潔に伝えることで美容師が改善点を正確に把握できます。

ウルフカットの再挑戦はリセットではなく改善の積み重ね。自分の髪を“データ”として扱う感覚で記録を残せば、毎回の施術がステップアップにつながります。そうやって髪と向き合ううちに、あなたにとって最高のウルフラインが少しずつ形になっていくはずです。

ウルフカット失敗を乗り越えるまとめ

記事のポイントをまとめます。

・失敗の兆候はシルエットの乱れと再現性の低下

・似合わないと感じたら顔まわりと襟足を確認

・失敗しやすい条件は設計と髪質の不一致

・髪質別のレイヤー位置で広がりを制御

・ウルフとボブとショートの違いを理解

・自宅ケアは根元ブローと毛先ワンカール

・応急処置は分け目変更とポイント巻き

・アイロンは温度管理と少量のスタイリング

・伸び途中は重心を下げ襟足を前へ逃がす

・再カットの判断は三〜六週間を目安に

・言葉選びは丸み低め襟足厚めを軸に伝達

・写真は三方向と崩れた日の状態を用意

・初回はソフト設計から段階的に挑戦

・手順の数値化で翌朝から再現しやすい

・ウルフカット失敗を次の成功に活かす

コメント